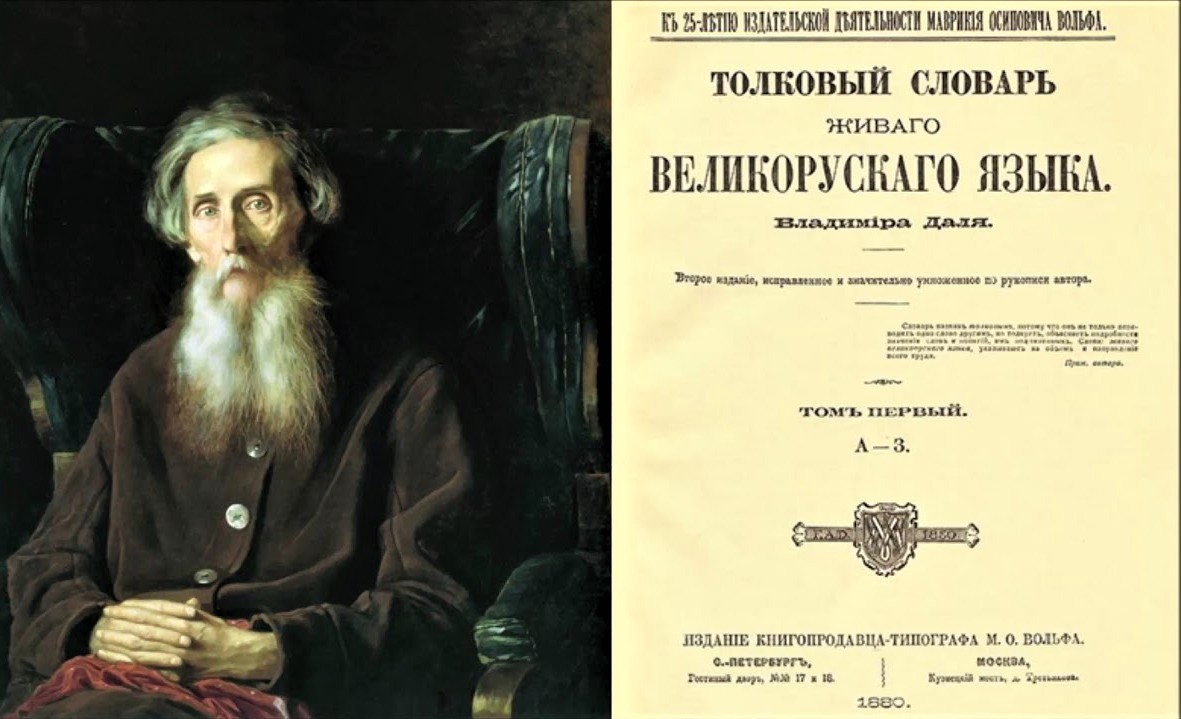

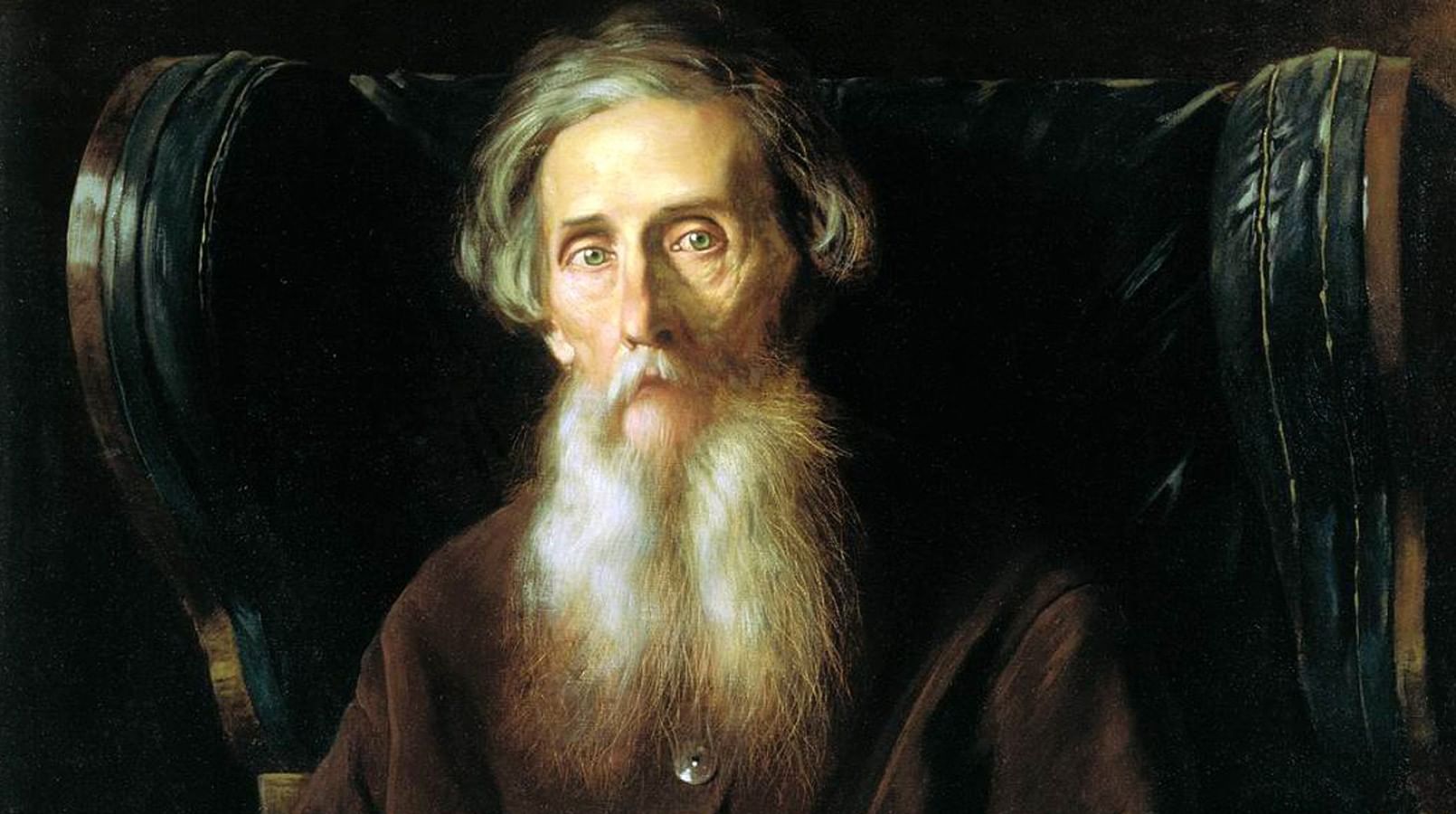

В 2022 г. исполнилось 150 лет со дня смерти Владимира Ивановича Даля — создателя «Толкового словаря живого великорусского языка», писателя, этнографа, морского офицера, врача, администратора. Первая часть статьи, посвященная этой памятной дате и написанная в жанре юбилейной, была опубликована в № 22 (2022 г.) журнала «Церковь и медицина». Во второй ее части — продолжение рассказа о биографии и заслугах В. И. Даля, талантливого лингвиста, великого гражданина и русского патриота.

Читать статью полностью

Монастыри, являясь центрами аскетического подвига и молитвы, издревле участвовали в делах милосердия и благотворительности. При обителях устраивались больницы, странноприимные дома, церковные богадельни, приюты, благотворительные трапезные для неимущих. Однако широкая социальная благотворительность требует большого напряжения сил от каждого монаха в отдельности. Совместим ли монашеский идеал — идеал удаления от мира — с социальной деятельностью, и, в частности, со служением больным и врачеванием? Статья посвящена житию и учению преподобного аввы Дорофея, подвижника VI века, аскетического писателя, который многие годы нес послушание заведующего монастырской больницей. Опыт святого, дошедший до нас в его творениях, может быть полезен и монашествующим, и мирянам на пути духовной жизни, как сочетание духовно-молитвенного и социального делания.

Читать статью полностью

На основе ретроспективного, структурного и системного анализа исторических документов представлен вклад А. В. Суворова в становление оте-

чественной системы гигиенического воспитания и обучения военнослужащих. Установлено, что наставление А. В. Суворова «Наука побеждать», а также лечебник штаб-лекаря Е. Т. Богопольского «Правила медицинским чинам» являются по сути предтечей современного профилактического направления в военной медицине.

Имя Владимира Ивановича Даля для большинства тесно связано с его фундаментальным трудом — «Толковым словарем живого великорусского языка». Однако В. И. Даль был не только писателем, этнографом, фольклористом, но еще и морским офицером, врачом, администратором... В 2021 г. отмечался 220-летний юбилей со дня его рождения, а 2022 — год 150-летия со дня смерти. В статье, посвященной этим памятным датам, рассказывается о биографии и заслугах В. И. Даля — выдающегося человека, талантливого лингвиста, великого гражданина и русского патриота.

Читать статью полностьюТрагические события начавшейся в 1914 г. Первой Мировой войны взволновали все слои общества, в том числе и духовенство, как приходское, так и монашествующих. На второй день вступления России в войну Святейшим Синодом было опубликован призыв к монастырям, церквям и мирянам к сбору пожертвований на нужды воинов и их семей. 4 сентября 1914 г. вышло новое определение Синода о привлечении монастырей к оказанию помощи раненым. В статье сообщается о помощи Тихвинского Успенского монастыря раненым воинам в годы ПервойМировой войны на основе всех выявленных на сегодняшний день архивных документов и материалов, поиск которых продолжается.

Читать статью полностью

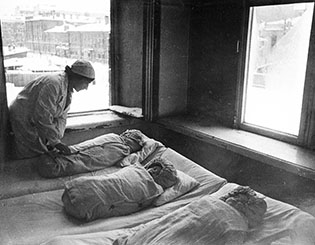

Знакомство с событиями Ленин-

градской блокады в годы Великой Отечественной войны вызывают необыкновенный душевный трепет. 8 сентября 1941 г. сомкнулось кольцо вокруг города, начались артиллерийские обстрелы, нарастал голод. Наступила первая блокадная зима, принесшая много смертей. Об этом времени остались, в частности, такие свидетельства, как сборники работ членов Ленинградского акушерско-гинекологического общества, выпущенные в годы блокады. На основе анализа этих работ в статье рассказывается о проблемах родоспоможения в условиях Ленинградской блокады

К 1936 г. в Советском Союзе принято постановление о запрете абортов, который действовал по 1955 г. Однако он не принес ожидаемого результата. В 1925 г. было зарегистрировано 6,8 деторождений на одну женщину, а к 1940 г. этот показатель составил лишь 4,25. Во время Великой Отечественной войны проблема рождаемости в СССР имела амбивалентный характер. Несмотря на значительное количество криминальных абортов (официальной статистики на этот счет нет), с 1944 г. наблюдается рост рождаемости. В настоящее время в России происходит очередной демографический кризис, связанный как с доступностью средств контрацепции, так и с нежеланием граждан иметь достаточное для воспроизводства количество детей.

Читать статью полностью

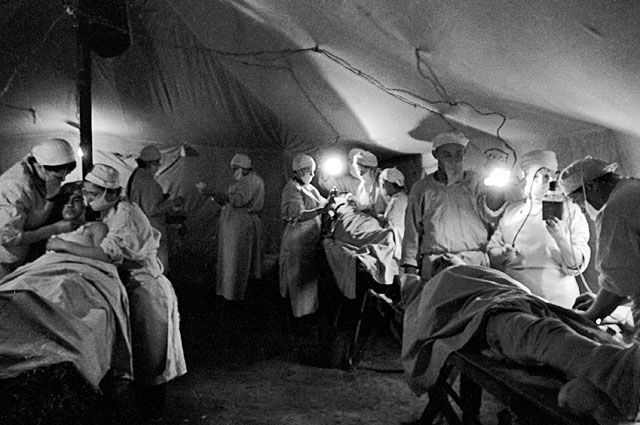

В статье представлен аналитический материал, посвященный подвигу врачей на войне, в основе которого лежат их высокие духовные и нравственные качества, и личный опыт автора как участника боевых действий. В работе даны определения дефиниций: подвиг, духовный подвиг, раскрыты исторические истоки формирования духовно-нравственного облика русских врачей. Представлены статистические данные о подвиге медицинских работников во время Великой Отечественной войны (1941–1945), их вкладе в Великую Победу

Читать статью полностью

Фрагмент из книги Ю. Н. Фокина «Вера. Отчизна. Жизнь. Записки военного врача»

Читать статью полностью

Долгие годы имя Петра Александровича Бадмаева, российского дипломата, исследователя Востока, ученого и врача-практика, основоположника врачебной науки Тибета в России было не в чести. Его называли царским приспешником, шарлатаном, мистиком. Между тем его деятельность является ярким примером служения Родине, заботы о благе своих соотечественников и неустанного труда на пользу России. Главным делом его жизни были тибетская медицина и служение людям. Вот подлинные слова Бадмаева о смысле жизни: «Имея орудием достояние тибетской медицины, работая не покладая рук всю жизнь для блага больных, я вполне удовлетворен».

Жизни и деятельности известного российского ученого и врача тибетской медицины посвящена статья члена правления ОПВ Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) Николая Федоровича ЖАРКОВА, действительного члена ОПВ Санкт-Петербурга Татьяны Вениаминовны ЖАРКОВОЙ и правнучки П. А. Бадмаева Натальи Борисовны РОГОВСКОЙ.

О биографии и научной деятельности Андрея Львовича Поленова — выдающегося хирурга, действительного члена Академии медицинских наук СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, сообщает в своей статье заведующий организационно-методическим отделом Российского научно-исследовательского нейрохирургического института им. проф. А. Л. Поленова, Лауреат Государственной премии России в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор Евгений Николаевич КОНДАКОВ.

Читать статью полностью

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший в Москве 2–3 февраля 2016 г., прославил в лике святых лейб-медика императора-страстотерпца Николая II и его семьи — Евгения Сергеевича Боткина. Это событие заставляет с особенно пристальным вниманием вглядываться в образ врача, «даже до смерти» верного своему долгу.

Статья почетного члена Санкт- Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Татьяны Иннокентьевны ГАНФ и профессора кафедры функциональной диагностики Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, доктора медицинских наук Виктора Сергеевича НИКИФОРОВА рассказывает об однокашниках Е. С. Боткина, среди которых формировался он в годы учебы в Императорской военно-медицинской академии. Все они, выпускники 1889 г., были людьми долга и чести — известные русские ученые и врачи, прославившие русскую медицину.

Тонкую связь музыки и медицины, незримой канвой проходящую через судьбы выдающихся врачей, раскрывает статья заведующей кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета доктора медицинских наук профессора Галины Львовны МИКИРТИЧАН.

Читать статью полностью

Образцом и высоким примером христианской жизни для современных сестер милосердия служат образы удивительных женщин, представительниц Дома Романовых. Высокое общественное положение способствовало налаживанию деятельной милосердной помощи в создаваемых ими общинах. Кроме того, лично трудясь в госпиталях, ухаживая за ранеными, они подавали пример христианского служения другим слоям общества.

Об одной из «августейших сестер милосердия» — Великой Княгине Ольге Александровне Романовой, дочери Императора Александра III, сестре Императора Николая II, рассказывается в статье членов Общества православных врачей Санкт-Петербурга: Евгении Ивановны ЗОЛОТУХИНОЙ, Николая Федоровича ЖАРКОВА и Татьяны Вениаминовны ЖАРКОВОЙ.

Войны всегда являются бедой для любого народа. Мировые войны — трагедия всего человечества. В Первую мировую войну (1914–1918) санитарные потери в Императорской Русской армии превысили 9 млн человек, число заболевших и лечившихся в лечебных учреждениях России составило почти 5 млн. Военные врачи являлись не просто участниками

войны, а были ведущими фронтовыми специалистами. Они разрабатывали новые методы лечения, совершенствовали организационные мероприятия по эвакуации раненых, размещали свои наблюдения и методики лечения в медицинских изданиях. Этот опыт имел огромное значение для отечественной медицины. Не менее важное значение имело во время Первой мировой войны военное духовенство, являвшее пример мужества и отваги для солдат и офицеров. Подвигу фронтовых врачей и священников в 1914–1918 гг. посвящена статья действительных членов Общества православных врачей Санкт-Петербурга Николая Федоровича ЖАРКОВА и Татьяны Вениаминовны ЖАРКОВОЙ.

Супруга императора Павла I императрица Мария Федоровна до конца своих дней оставалась покровительницей бедных и сирот. Благодаря ее деятельному и живому участию в России появилась целая система социальных учреждений.

Рубрика «Исторические материалы» продолжает начатую в предыдущем номере публикацию, посвященную императрице Марии Федоровне. Автор статьи — заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор Галина Львовна МИКИРТИЧАН.